Im Zusammenhang mit dem kathodischen Korrosionsschutz wird oft die abschirmende Wirkung von enthafteten Umhüllungen diskutiert. Insbesondere im angelsächsischen Raum wird für bestimmte Rohrleitungen der Einsatz von nicht-abschirmenden Umhüllungssystemen vorgeschrieben. Dies führt dort zunehmend zur Verdrängung der Umhüllungssysteme basierend auf Polyethylen. In den letzten Jahren wird die Diskussion in Bezug auf Abschirmung auch vermehrt in Europa geführt, was mit der zunehmenden Vermarktung von angeblich nicht-abschirmenden Produkten einhergeht. Die Verwendung von Umhüllungen mit deutlich schlechteren dielektrischen Eigenschaften steht aber im Widerspruch zur mitteleuropäischen Praxis. Die relevanten Aspekte werden unter Berücksichtigung der Arbeiten von Prof. Schwenk und den Aussagen der DIN 30670:2012 behandelt.

Korrosionsschutz von Rohrleitungen

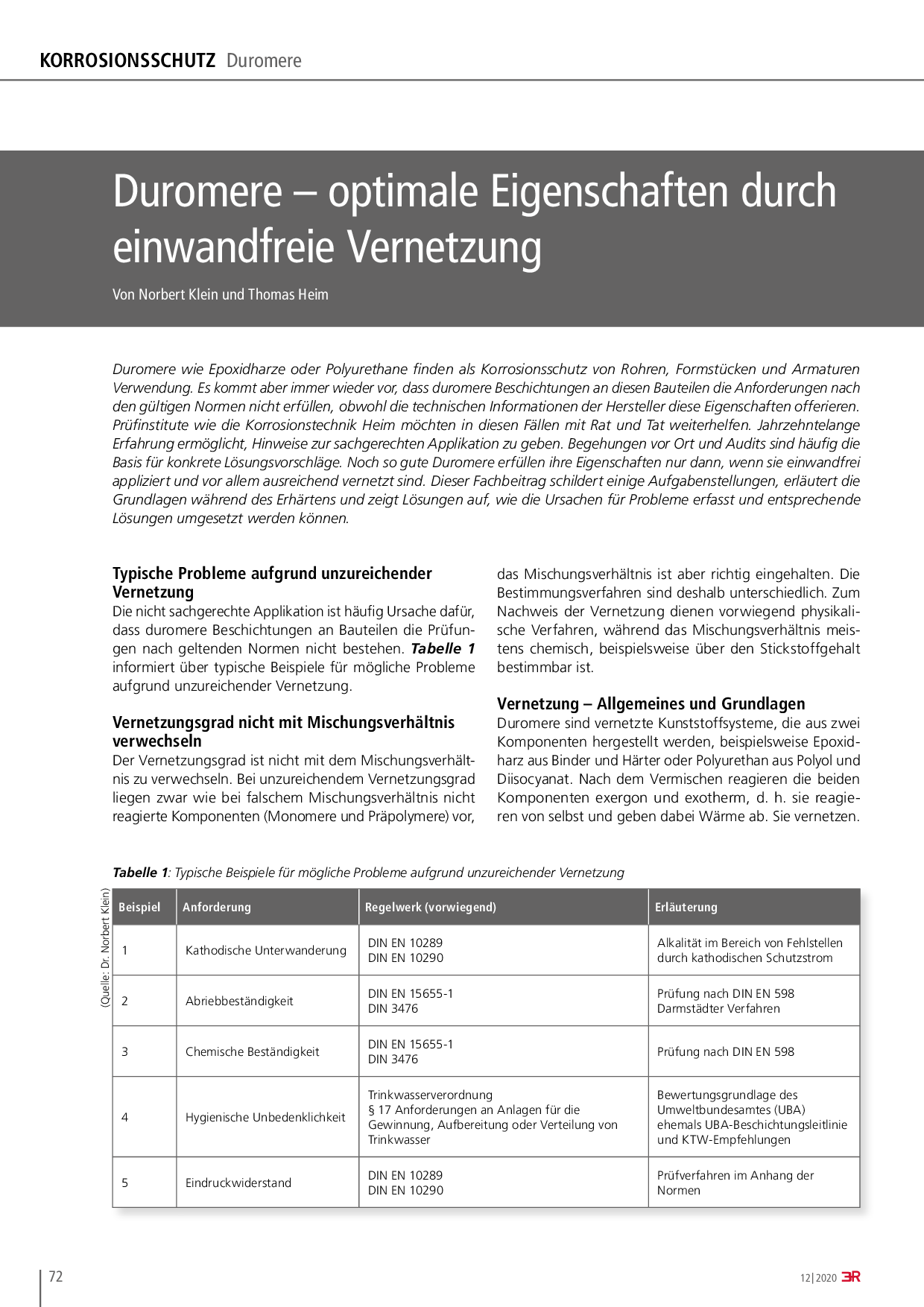

Der Korrosionsschutz von Rohrleitungen wird in Mitteleuropa üblicherweise durch eine hochwertige Werksumhüllung mit dreilagigem Polyethylen (3LPE) und eine Nachumhüllung mit Dreischichten-Butylkautschuk-PE-Bändern oder 3-lagigen PE-Schrumpfmanschetten in Kombination mit einem kathodischen Korrosionsschutz (KKS) erreicht (siehe Bild). Dieses Prinzip hat sich in der Praxis sehr gut bewährt. Trotz der guten Erfahrungen mit der Kombination von hochwertiger dielektrischer Umhüllung und KKS kommt es außerhalb des deutschsprachigen Raums immer wieder zu Diskussionen in Bezug auf die abschirmende Wirkung von abgelösten Polyethylen-Umhüllungen auf den Schutzstromzutritt zum Stahl. Dabei wird jeweils auf die Bedeutung der Haftung der Umhüllung, die Enthaftung durch den sogenannten Überschutz (siehe DIN EN ISO 15589-1:2017) sowie die ausgezeichneten dielektrischen Eigenschaften dieser Produkte verwiesen. Diese Diskussion hat zu grundlegenden Unterschieden in den Korrosionsschutzkonzepten zwischen Nordamerika und Mitteleuropa geführt. So ist in den USA für bestimmte Rohrleitungen die Anwendung von nicht-abschirmenden (non-shielding) Umhüllungen vorgeschrieben (siehe DOT CFR 192.112). Dies führt zur Verwendung von vergleichsweise dünnen (ca. 0,5 mm) Fusion Bonded Epoxy (FBE) Beschichtungen, die generell als nicht-abschirmend (non-shielding) beschrieben werden [1]. Im Gegensatz dazu hat sich in Mitteleuropa der Einsatz von vergleichsweise dicken (mind. 1,8 mm) polyethylenbasierten Umhüllungen sehr gut bewährt, obwohl diese deutlich ausgeprägte isolierende, und somit – im Sinne der o.g. DOT CFR 192.112 – abschirmende (shielding) Eigenschaften aufweisen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Feststellung, dass in Europa trotz abschirmender Umhüllungen kaum über Schäden aufgrund von enthafteten Umhüllungen berichtet wurde. Die Problematik der Enthaftung sowie der daraus resultierenden Abschirmung beschreibt die aktuelle DIN 30670:2012 „Polyethylen-Umhüllungen von Rohren und Formstücken aus Stahl – Anforderungen und Prüfungen“ im Vorwort wie folgt: „Umfangreiche Untersuchungen und praktische Beobachtungen haben gezeigt, dass unabhängig vom Herstellverfahren je nach Salzgehalt des Bodenwassers sowie Höhe einer kathodischen Polarisation von Verletzungen ausgehend die Polyethylen-Umhüllung unterwandert werden kann. Mit diesem Vorgang ist aber weder eine Unterrostung, noch eine Erhöhung des Schutzstrombedarfes verbunden.“ Diese Angaben stehen im grundlegenden Widerspruch zu den in Nordamerika geforderten nicht-abschirmenden Umhüllungen. Es bestehen somit grundlegende Unterschiede in der Wahl des Umhüllungssystems sowie der Bewertung des Risikos von Korrosion unter abgelöster Umhüllung zwischen Europa und Nordamerika.

Korrosion des Stahls unter enthafteter Beschichtung

Die Korrosionsgefährdung und die Wirksamkeit des KKS unter abgelöster Beschichtung wurde durch Schwenk eingehend untersucht. Schwenk zieht aus diesen Untersuchungen folgenden Schluss [2]: Kap. 4.5. und 5.2.1.5: „Im unterwanderten Bereich selbst besteht aufgrund theoretischer Überlegungen, Laboratoriumsuntersuchungen und Felderfahrungen keine Korrosionsgefährdung“ und weiter „Weiterhin ist auch nicht mit einer Zunahme des Schutzstrombedarfs des KKS zu rechnen.“ Oft wird in diesem Zusammenhang der Begriff der o. g. „formstabilen Umhüllung“ genannt. Solange die enthaftete Umhüllung eng, schlauchförmig an der Stahloberfläche anliegt, kommt es nicht zu Korrosionsproblemen. Aufgrund der oben stehenden Aussagen von Schwenk muss geschlossen werden, dass die abschirmende Wirkung der Umhüllung weder eine Frage des Produkts, dessen elektrischen Widerstands noch dessen Haftung ist. Vielmehr ist ausschließlich die Geometrie des Spalts, d. h. das formstabile und schlauchförmige Anliegen, die Voraussetzung für das nicht-abschirmende Verhalten. Diese Schlussfolgerung stellt die zuvor genannte heutige international verbreitete Sichtweise und die Verknüpfung der nicht-abschirmenden Eigenschaften mit spezifischen Produktklassen (FBE vs. 3LPE) grundlegend in Frage. Ebenso erweist sich der im angelsächsischen Raum oftmals verwendete Ansatz des Einsatzes sogenannter 2-Schichten polymeric mesh backed coatings als Irrweg. Abgesehen von der offenen Frage, ob der Schutzstrom grundsätzlich ausreichend ist, kann dieser Lösungsweg nur in einer geringen Anzahl idealisierter Möglichkeiten tatsächlich wirksam werden. Wesentliche Voraussetzung für den Korrosionsschutz unter der Umhüllung ist die sogenannte Formstabilität. Wenn diese nicht gegeben ist, kann sich ein größeres Elektrolytvolumen zwischen Umhüllung und Rohr bilden und im Extremfall sogar zu strömendem Wasser zwischen Umhüllung und Rohrleitung führen. Korrosion kann demzufolge unter enthafteter Umhüllung nur dann auftreten, wenn sich zwischen der Umhüllung und der Rohroberfläche ein relevantes Volumen bilden kann. Es wird deutlich, dass die Diskussion in Bezug auf abschirmende und nicht-abschirmende Eigenschaften bisher nicht ausreichend differenziert geführt wurde. Eine Argumentation allein auf Basis von spezifischen elektrischen Widerständen ohne eine Betrachtung der relevanten Stofftransportprozesse und der Formstabilität stellt eine unzulässige Vereinfachung dar. Es ist daher nicht überraschend, dass der Begriff „Abschirmung“ (Shielding) bisher weder in der Normung noch in der Literatur klar definiert wurde.

Schlussfolgerungen

Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass die vermeintliche Abschirmung mit den heute eingesetzten Produkten in Mitteleuropa nicht existent ist und auch kein Integritätsproblem darstellt, da die Formstabilität bei den meisten Produkten sichergestellt ist. Aus korrosionsschutztechnischer Sicht sind daher Umhüllungssysteme vorzuziehen, die im praktischen Einsatz nachweislich zu keinen Korrosionsproblemen geführt haben, beispielsweise hochwertige Werksumhüllungen mit dreilagigem Polyethylen (3LPE, z. B. DIN EN ISO 21809-1) und Nachumhüllungen mit Dreischichten-Butylkautschuk-PE-Bändern (z. B. DIN EN 12068).

Literatur

[1] J. A. Kehr, “Fusion-Bonded Epoxy (FBE) A Foundation for Pipeline Corrosion Protection”. (NACE International The Corrosion Society, Houston, Texas, 2003 / Reprinted 2011)

[2] W. v. Baeckmann, W. Schwenk, W. Prinz, „Handbuch des kathodischen Korrosionsschutzes. Theorie und Praxis der elektrochemischen Schutzverfahren“ (4. Aufl., Wiley-VCH Verlag, Weinheim, Germany, 1999)

Ansprechpartner: Peter Frenz, DVGW e.V., Bonn, Tel. +49 228 9188-654, frenz@dvgw.de

DENSOLEN® 3-Schicht-Band zum Rohrleitungsschutz. Quelle: DENSO GmbH

DEU, 84579 Unterneukirchen, 25-26.09.2017, Monaco Pipeline, Pipelinebauer: DENYS DENSO,

Abschirmende Wirkung von enthafteten Rohrleitungsumhüllungen

Kategorien: Recht & Regelwerk | Verbände & Organisationen

Thema: Korrosionsschutz

Autor: Redaktion

Das könnte Sie interessieren

Publikationen zum Thema

Firmen zum Thema

3R – Wir liefern Ihnen den Stoff.

Ihr kostenfreier E-Mail-Newsletter