Täglich werden weltweit knapp 70 km Pipelinerohre aus Stahl verlegt, ein Großteil davon in der Erde. Sie transportieren flüssige oder gasförmige Stoffe und werden wegen der Risiken für Mensch und Umwelt vor Korrosion geschützt. Bekannt sind aktive und passive Korrosionsschutzmaßnahmen. Dabei umfasst der passive Korrosionsschutz sämtliche Abschirm-Maßnahmen gegen korrosive Medien – z. B. durch geeignetes Isoliermaterial. Das können Kunstharze, Öle, Lack, oder Hartparaffine (Bitumen) sein. Zum Schutz vor Korrosion dienen auch Isolierungen aus Kunststoff (PE, PP und GFK). Fallweise werden Rohrleitungen zudem gegen innere Korrosion geschützt und bspw. mit Zementmörtel ausgekleidet. Neben diesen passiven Verfahren besteht die Möglichkeit, Pipelines aktiv zu schützen. Dazu werden Rohrleitungen trotz vorhandenem Isoliermaterial zusätzlich mit kathodischen Korrosionsschutzanlagen ausgestattet.

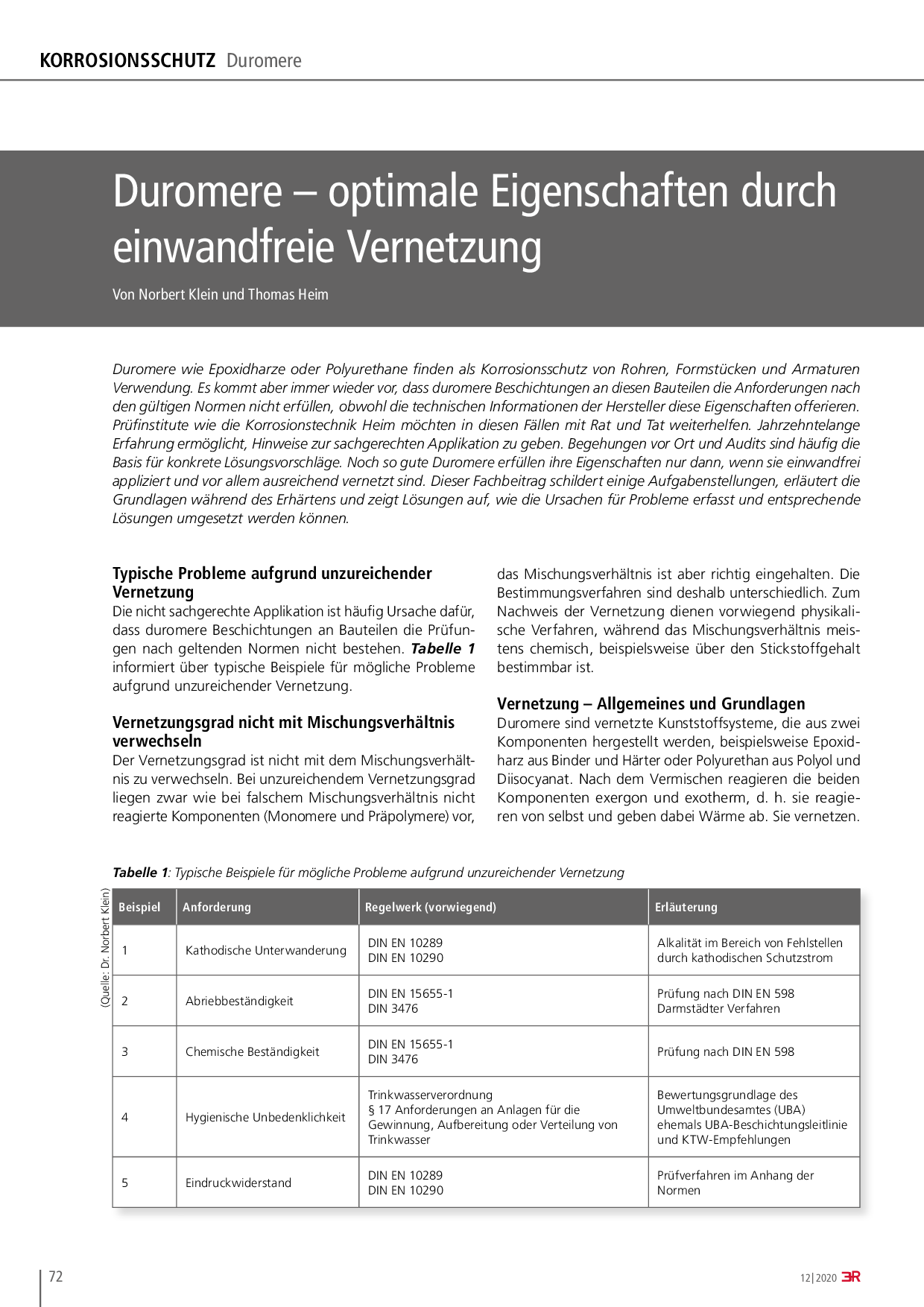

Aktiver Korrosionsschutz

Eine aktive Maßnahme zum Korrosionsschutz von unterirdischen Rohrleitungen ist der kathodische Korrosionsschutz. Dabei wird ein Schutzstrom auf die Struktur der Rohrleitung geleitet, der einen Potenzialunterschied zwischen der Rohrleitung und ihrer Umgebung derart ausgleicht, dass eine Korrosion der Rohrleitung verhindert oder verzögert wird, bzw. dass sich Metallionen aus der Metalloberfläche lösen.

Für die Erzeugung des Schutzstroms bestehen zwei Möglichkeiten:

1. galvanische Aktivanoden, die als sogenannte Opferanoden aus Magnesium oder Zink in der Nähe der Rohrleitung vorgesehen sind.

2. kathodische Schutzstromanlagen mit Gleichrichter. Galvanische Aktivanoden haben allerdings den Nachteil, dass nur eine relativ kleine Spannung zur Verfügung steht. Die Lebensdauer der Anoden ist wegen dem durch den Schutzstrom an der Anode selbst resultierenden Materialabtrag beschränkt. Ein Vorteil der kathodischen Schutzstromanlagen mit Gleichrichter besteht darin, dass sich der Schutzstrom je nach Anforderung regulieren lässt. Dies gilt insbesondere dann als sinnvoll, wenn die Rohrleitung in unterschiedlich leitfähigen Erdschichten verlegt wurde, somit eine gewisse Längenausdehnung aufweist. Allerdings gehen mit dem Einsatz kathodischer Schutzstromanlagen teils erhebliche Kosten- und Wartungsaufwände einher.

Wechselstrom-Korrosion

Wenn parallel zu Pipelines Hochspannungsleitungen verlegt sind, wird durch das Magnetfeld der Hochspannungsleitung Wechselstrom in die Pipeline induziert. Ist eine bestimmte Wechselstromdichte überschritten, sind besonders im Bereich kleinster Fehlstellen Korrosionsangriffe möglich – mit erheblichem Abtrag des Leitungsstahls im Bereich der Rohrisolierung von bis zu 3 mm pro Jahr. Die so genannte Wechselstrom-Korrosion gefährdet die Integrität der Rohrleitung, was nicht nur wirtschaftlich sondern auch sicherheitstechnisch relevant ist.

Unterirdische Rohrleitungen und auch Behälter (z. B. Heizöllagerbehälter) werden meist mit einer 2-3 mm dicken Polyethylen-Isolierung ummantelt. Vor dem Verlegen der Rohrleitung prüfen Experten die gesamte Rohrisolierung mit einem Hochspannungsprüfgerät auf Fehlerfreiheit. Nachträgliche Beschädigungen der werksseitigen Rohrisolierung sind während der Bauphase möglich, aber auch im Betrieb, da sich sowohl die Rohre als auch das Erdreich nicht vollkommen statisch verhalten. Außerdem kann die Isolierung durch Dritte (im Rahmen späterer Bauarbeiten) Schaden nehmen. Nach Jahren kann die Isolierung darüber hinaus durch erhöhte Flächenpressung zwischen Rohr und Rohrbettung ebenso Fehlstellen bekommen.

Überschrittene Wechselstromdichte

An Fehlstellen kommt es zu erheblichem Korrosionsangriff. Und es sind die von den Hochspannungsleitungen induzierten Magnetfelder, die dafür verantwortlich sind, dass sich die Korrosion rasant über das Rohrleitungsmaterial verbreitet – insbesondere an den beschädigten Stellen der Rohrisolierung. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn dort eine Wechselstromdichte von einer kritischen Größe anliegt. Diese wird bei heutigen Energietrassen fast immer erreicht. Sowohl bei unterirdischen als auch bei oberirdischen Rohrleitungen ist die Integrität der Rohrleitung dann teilweise massiv beeinträchtigt.

Bislang mussten die Leitungsbetreiber daher mitunter wartungsintensive Wechselstrom-Kompensationsanlagen oder Erdungsanlagen nachrüsten oder durch zusätzliche Messverfahren diese kleinsten Beschädigungen der Isolierung finden, freilegen und nachisolieren. Manche Kompensationsanlagen verursachen mitunter hohe Investitionskosten sind aufwendig zu installieren und wartungsintensiv. Eine Rohrleitung mit einer verbesserten Korrosionsbeständigkeit zu schaffen, ohne dabei teils kostenintensive, komplexe technische Anlagen zu nutzen, ist seit je her ein erklärtes Innovationsziel.

Leitfähiges Isoliermaterial aus PE, PP und GFK

Kern des patentierten TÜV SÜD-Verfahren gegen Wechselstrom-Korrosion bei Pipelines ist, dass der Rohrisolierung Materialien beigemischt werden, um diese in bestimmten Grenzen elektrisch leitfähig zu machen. Durch eine geringe elektrische Leitfähigkeit der neuartigen Rohrisolierung wird insbesondere die hohe Konzentration der Stromdichte im Schadensbereich des Isoliermaterials verhindert. Nebenbei kann sich durch die Zusätze die Abriebfestigkeit des Isoliermaterials erhöhen.

Basis der verwendeten Isolierung ist vorzugsweise Polyethylen, Polypropylen oder glasfaserverstärkten Kunststoff. Ein wesentlicher Vorteil dieser Materialien liegt in der mechanischen und chemischen Beständigkeit, die den Einsatz dieser Rohrumhüllungen in allen Bodenklassen und Aggressivitätsstufen ermöglicht. Um einen ausreichenden Korrosionsschutz zu erreichen sowie zu verhindern, dass die Rohrleitung bei der Verlegung durch angelegte Hebegurte oder das darauf fallende Schüttgut beschädigt wird, ist das Isoliermaterial vorzugsweise zwei bis drei Millimeter dick auf der Oberfläche der Rohrleitung aufgetragen.

Auf den Widerstand kommt es an

Durch diese neuartige Wechselstrom-Korrosion verhindernde Rohrisolierung verteilt sich die Wechselstromdichte und damit die induzierten Spannungen auf eine größere Rohroberfläche und kann so auf eine gefahrlose Größe abgeführt bzw. reduziert werden. Sowohl ein Gleich- als auch ein Wechselstromfeld verteilt sich dann auf die gesamte Oberfläche des Isoliermaterials und somit gleichmäßig auf die Stahloberfläche. Unerwünschte Konzentration von Gleichstrom- oder Wechselstromanteilen, insbesondere an Fehlstellen der Rohrisolierung werden so unterbunden. Auch wird die Berührungsspannung der Pipeline auf ein für den Menschen ungefährliches Niveau begrenzt.

Dabei spielt der elektrische Widerstand der leitfähigen Isolierung eine zentrale Rolle, der nicht zu hoch sein darf. Wichtig ist vor allem, dass der Oberflächenwiderstand des Isoliermaterials gleichmäßig nicht einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, jedoch noch so gut ist, dass der kathodische Korrosionsschutz nicht beeinträchtigt wird und somit voll funktionsfähig bleibt. Dadurch kann verhindert werden, dass die Stromdichte an der Fehlstelle über den Wert von 20 A/m² steigt.

Das leitfähige Material muss zudem gleichmäßig im Isoliermaterial eingebunden sein. Sein elektrischer Widerstand kann mit chemisch besonders reinen Zusätzen weiter herabgesetzt werden – je nach Primärteilchengröße. Eine Variante sind Aluminium- sowie andere Metallzusätze. Wegen seiner hohen elektrischen Leitfähigkeit ermöglicht der Aluminiumgehalt, dass sich elektrische Einflüsse großflächig über die Oberfläche des Isoliermaterials verteilen, was die Korrosionsbeständigkeit von Rohrleitungen zusätzlich erhöht.

Vorteile und Verwendungsweisen

Das Verfahren bietet eine günstige, einfach herstellbare Alternative zu herkömmlichen passiven Korrosionsschutzmaßnahmen für Rohr- und Rohrfernleitungen. Rohre, die nach dem neuen Verfahren mit einer spezifizierten Rohrisolierung versehen werden, sind auch bei kleineren Fehlstellen in der Isolierung zuverlässig geschützt und lassen sich problemlos in Hochspannungstrassen einsetzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese im Vorfeld oder im Nachhinein entsteht oder ob eine sonstige elektrische Anlage in der Umgebung der Rohrleitung installiert wird, hier sind besonders elektrifizierte Bahnlinien mit einer Frequenz von 16 2/3 Hz zu nennen. Auf mitunter kostenintensive Nachrüstarbeiten von Anlagen zur Wechselstromkompensation oder zusätzliche Erdungsanlagen kann verzichtet werden.

Das Verfahren eignet sich für unterirdisch verlegte Rohrfernleitungen, die Flüssigkeiten wie Wasser oder Erdöl, aber auch Gase wie Erdgas transportieren. Schlämme, Kohle oder Eisenerz, das mit Wasser vermengt ist, sind weitere mögliche Transportmedien. Das betrifft Rohre mit werksseitigen Isolierungen aus Kunststoffen wie PE, PP und GFK entsprechend der DIN 30670 ff „Polyethylen-Umhüllungen von Rohren und Formstücken aus Stahl“. Hersteller von Pipelines und Rohrisolierungen können von TÜV SÜD eine Lizenz erwerben, um das Verfahren zu nutzen. Sie müssen gemäß der Norm jedoch noch nachweisen, wie sich die Beimischung auf die mechanischen Anforderungen auswirkt.

Kontakt:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München

Hans-Joachim de la Camp